买“铁饭碗”?起底涉案金额超8000万元的特大招聘诈骗案

花20多万元就能买到“铁饭碗”?

起底涉案金额超8000万元的特大招聘诈骗案

案情回顾

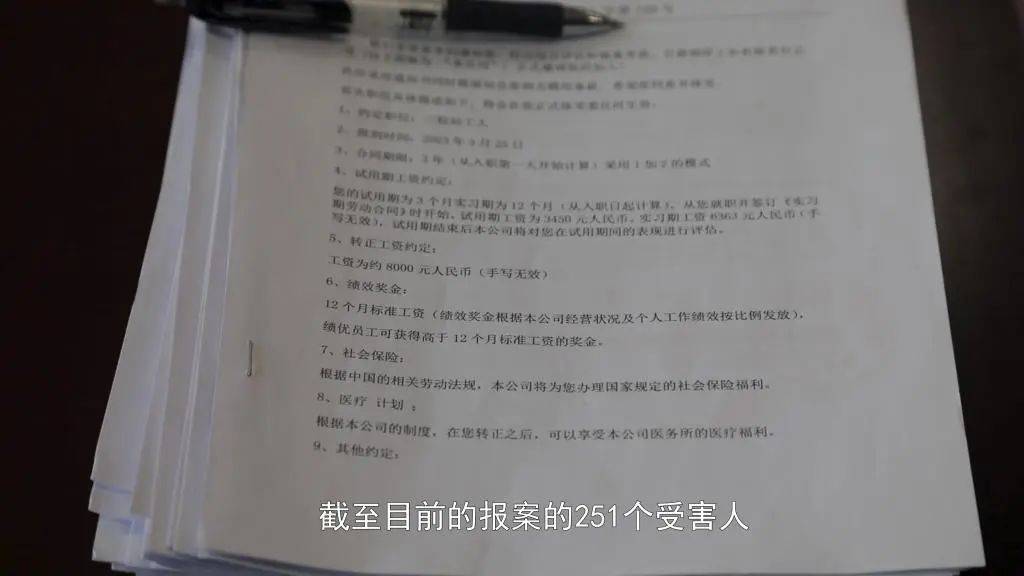

一份看似正规的劳动合同缘何成为诈骗工具?笔试、面试、体检

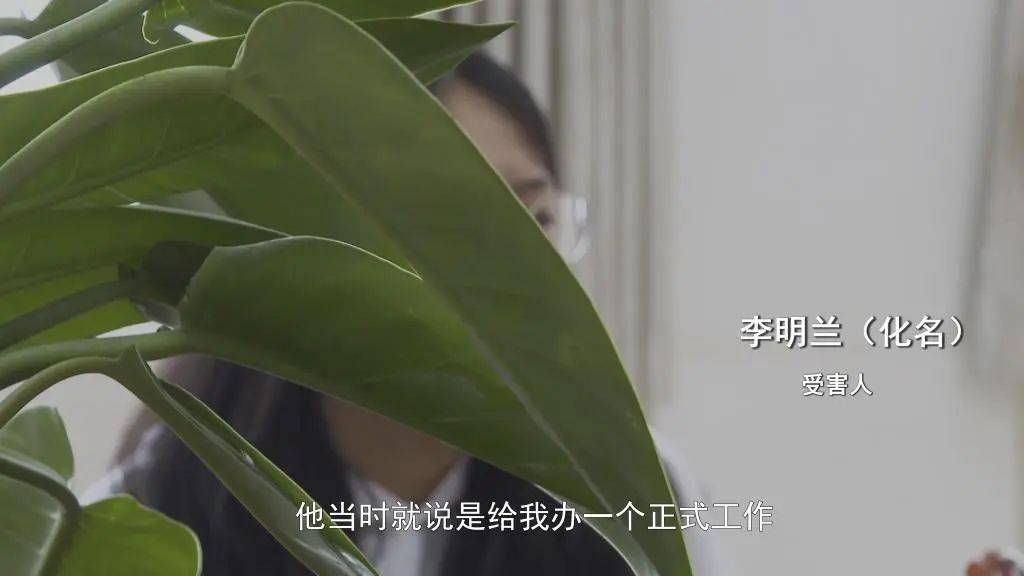

培训,这些常规就业程序的背后究竟隐藏着怎样的骗局?从希望到绝望,数百名大学毕业生的求职梦被击碎……

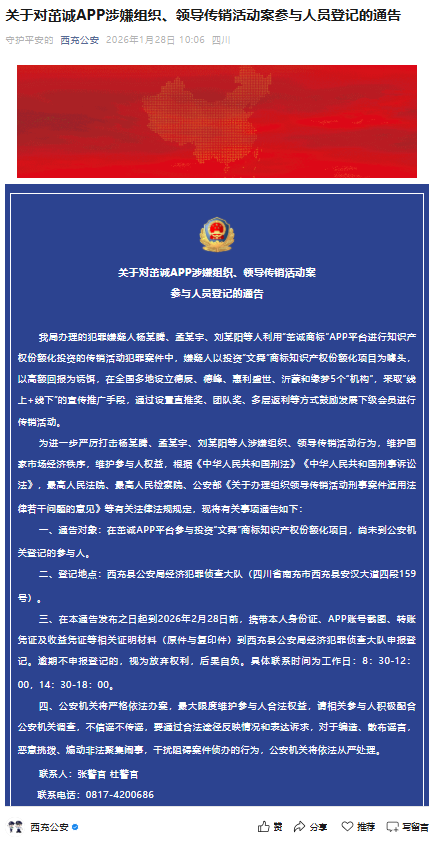

这是一场持续近三年的特大诈骗案件,400多名大学毕业生受骗,财产损失共计8000多万元,截至案发时,仍有不少人在等待那个遥遥无期的“工作”。

从2021年底至2024年6月,犯罪嫌疑人于某以自己能办理央企、国企等单位正式员工入职为由,伙同苏某等人对甘肃省各市州应往届毕业大学生实施招工、招干诈骗。受害人表示,诈骗团伙有专业的培训机构以及完整的入职培训流程,办公场所也位于高档写字楼内,每个环节看起来都非常正规,因此起初自己对犯罪嫌疑人的说辞坚信不疑。

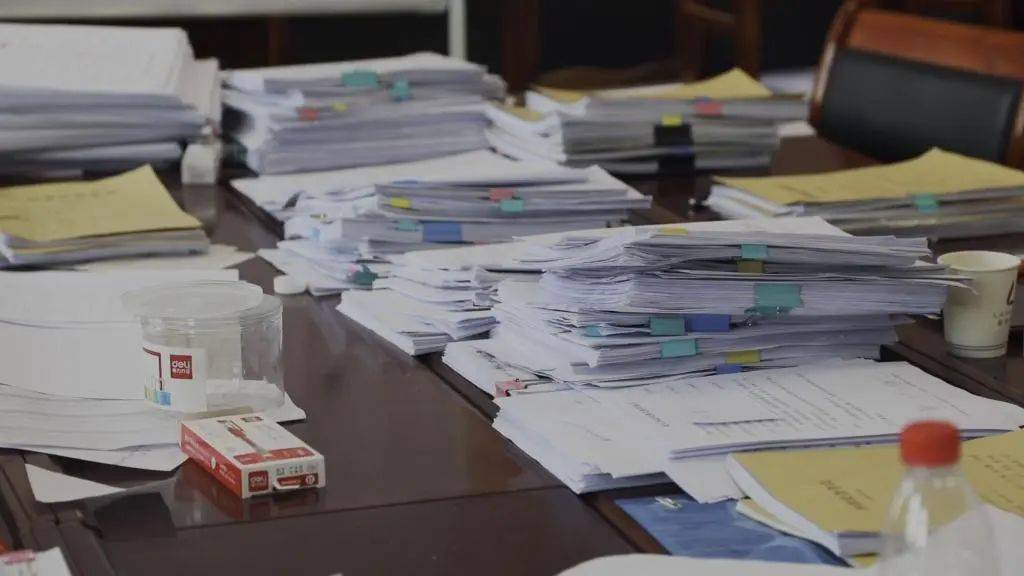

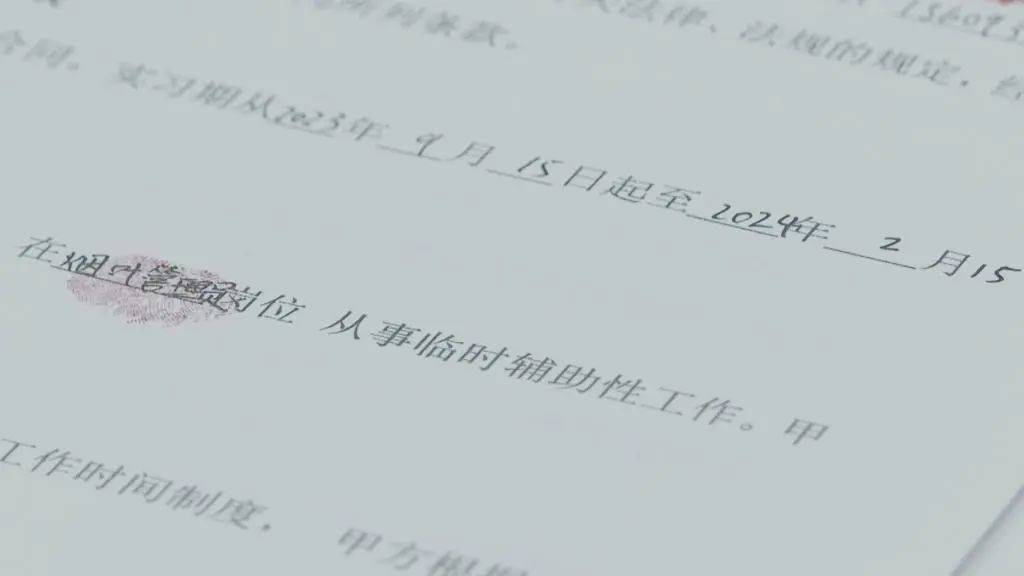

案发后,兰州警方迅速成立专案组,开展侦查取证工作,在所谓的人力资源公司驻地,起获了大量伪造的实习、求职、代理合同,以及用来培训考试的各类试卷。诈骗过程不仅有常规的“入职流程”,一些受害人甚至办理了所谓的“入职”,进入企业进行所谓的“岗前实习”。由于参与了“岗前实习”,受害人认为正式工作的落地胜利在望,事实上,这些环节都是诈骗团伙的精心表演。

诈骗套路

兰州市公安局西固分局刑事侦查三大队副大队长邱燕平表示,这是自全国公安机关开展打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动以来,在涉及大学生就业诈骗方面破获的规模较大、组织完善、性质恶劣、具有典型性的一起案件。目前,案件还在进一步侦办中。该起案件将冒充国企央企和求职诈骗融合为一,并以花钱“请托”为主要非法敛财手段,也暴露出“请托”类就业诈骗的防堵难点。

专家提醒

甘肃政法大学法学院副教授白海娟表示,广大求职者要树立正确的就业观念,不要盲目追求“编制”,要综合考虑工作内容和自身职业规划,在求职应聘过程中,要进一步增强防诈防骗意识,不轻信“高薪”等招聘信息,不随意泄露个人信息,不轻易支付相关费用。

求职路上机会多多,但“坑”也不少,面对求职陷阱,你能辨别吗?

@正在找工作的小伙伴,这篇“避坑指南”请收好!

非法职业中介陷阱

按照相关法律法规,未经许可擅自从事职业中介活动,属于典型的违法违规行为,各类求职“陷阱”中多有此类“黑中介”进行组织或参与。

求职者应选择具有正规资质的人力资源服务机构或平台,查看其是否取得人力资源服务许可证,最好选择诚信度高、经营规范的服务机构。不要轻信中介机构的口头承诺,务必签订正式服务协议。如遇“黑中介”,请及时向人力资源社会保障部门投诉举报,若个人财务、人身安全等合法权益遭受侵害,请保留好相关证据并立即报警。

入职前先交钱陷阱

《劳动合同法》第九条明确规定,用人单位招用劳动者,不得以任何名义收取劳动者财物。《人力资源市场暂行条例》第二十七条规定,人力资源服务机构受用人单位委托招聘人员或者开展其他人力资源服务,不得以招聘为名牟取不正当利益。用人单位或服务机构,均不能以收取押金、保证金、服装费、资料费等名目作为求职者的录用入职条件。

求职“内推”陷阱

收费“内推”、保offer等多属虚假宣传,涉嫌违法违规 ,求职者千万不可抱着“走捷径”“靠关系”等心态轻信骗子的话术,应通过正规的人力资源服务机构或用人单位正规渠道求职。

招聘“套路贷”陷阱

求职者对有应聘意向的企业,最好事先通过第三方平台等渠道核查其相关资质,若企业在求职过程中以各种理由要求租用、购买各类工作设备或交钱、贷款才能安排岗位的,应果断拒绝,以免上当受骗。

入职捆绑付费培训陷阱

员工培训成本一般应由用人单位承担,对经付费培训可录用、包就业等要求,求职者一定要警惕“挂羊头卖狗肉”陷阱,谨防既被坑骗一笔培训费,又浪费时间精力,最后学不到什么本领,更得不到理想的工作。

兼职“刷单”陷阱

兼职刷单是诈骗更是违法行为,不要下载不明App、扫描可疑二维码或是缴纳押金。

传销“拉新”陷阱

传销组织有三大特征:入门费、拉人头、金字塔结构的盈利模式。

求职者要掌握辨别传销的基本常识,避免误入。求职者一旦被骗、遭受侵害,请立即报警求助,并可及时向人力资源社会保障部门投诉举报。

色情招聘陷阱

以招聘为名诱骗求职者从事色情服务等各类违法违规活动,是近年来的典型骗局。

对此,求职者要树立正确的择业观念,擦亮识别骗局的“慧眼”,遇到“活少钱多、轻松来钱、躺平赚钱”等听上去很美的招聘信息,遇到“天上掉馅饼的好事”,一定要提高警惕,多查多问多防备,谨防踩雷、掉坑。

盗用个人信息陷阱

在求职过程中要注意保护个人信息,不要轻易泄露银行卡、网银和支付密码等信息,提供证件复印件时在合适位置注明用途。

“猫腻”合同陷阱

求职者一定要仔细阅读并认真签订劳动合同,尤其要核实清楚涉及个人权益的重点条款,这是对自己合法权益的有效保护。若属于非全日制工作,可以订立口头协议,但应注意留存当初做出约定时的有关资料。一旦遇到纠纷应及时寻求人力资源社会保障等有关部门帮助,通过正规渠道予以妥善解决。

求职时,要通过,合法的、正当的、信誉好的,信息渠道来掌握和了解招聘信息,可以到各地公共就业人才服务机构,公共招聘网站,以及人力资源社会保障部门许可的,人力资源服务机构求职。

应聘时,要保护好个人信息,填写简历家庭住址等个人信息不要过于具体,应该把重点放在工作和学习经历上。

接到招聘邀约后,尽量多和有一定社会阅历的亲朋好友沟通情况,冷静听取他们的意见建议。

及时上网核实相关信息,特别是要到市场监管部门的官方网站查询该用人单位注册或者备案情况,若查不到相关信息,就说明该单位可能不存在。

注意,一旦遭遇求职陷阱,或遭遇恶意解约等情况,请立即拨打12333电话,或前往人力资源社会保障部门投诉举报,如果人身安全受到威胁或伤害,请立即向公安机关报警。

[此文来源:新华网、人力资源社会保障部,部分来源网络,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]