关于保健食品 你必须知道的事

当“养生”不再是中老年人的专属话题,当“抗氧化”、“益生菌”、“氨糖”成为年轻人购物车里的常客,我们正真切地置身于一个全民健康意识觉醒的时代。这股席卷而来的健康浪潮,直接推动了中国保健食品市场进入一个规模空前且充满变革的活跃期。

市场数据是最直观的印证。行业报告显示,仅2025年上半年,我国线上保健食品销售总额就已突破604.1亿元,同比增幅达到16.2%,销量更是不容小觑,累计超过3.8亿件。 这组数字背后,是保健食品从“可选滋补品”向“日常健康消费”定位的深刻转变。市场格局也愈发精细化,除了传统的骨骼健康、增强免疫力等领域,针对年轻群体的口服美容、运动营养、睡眠管理以及情绪舒缓等新兴细分市场正异军突起,展现出强劲的增长潜力,共同构筑了一个多元化、个性化的消费图景。

与市场活力相呼应的是国家监管体系的持续完善与升级。2025年,行业迎来了一项里程碑式的法规更新——新版《保健食品良好生产规范》于9月正式发布。 这项新规是自1998年原规范出台27年以来的首次全面更新,其意义非同寻常。它不仅对生产企业的厂房环境、设备设施、质量管理体系提出了近乎制药级别的严苛要求,更在原料管控、生产过程追溯、产品放行等关键环节设置了更高标准。这标志着国家对保健食品行业的监管思路,正从事后查处向事前、事中全过程风险防控深化,旨在从源头上筑牢食品安全防线,推动行业走向更高质量的发展道路。

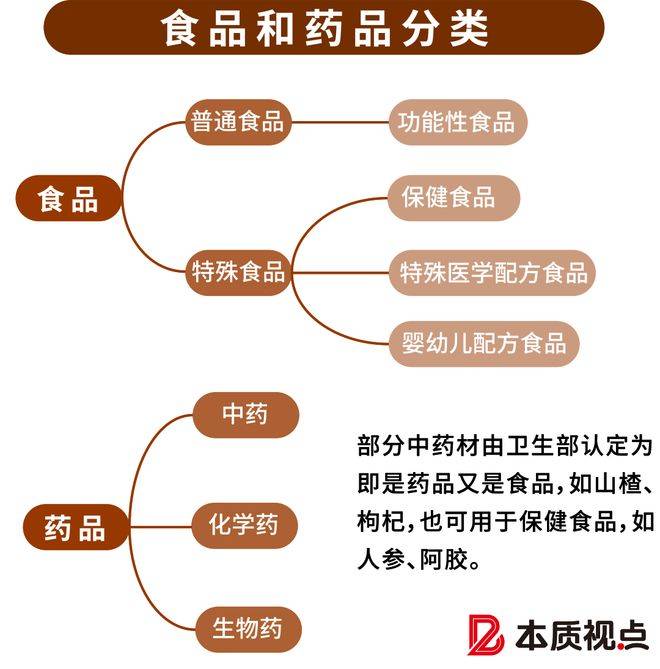

然而,在繁荣与规范的另一面,信息过载与消费困惑依然存在。面对琳琅满目的产品和众说纷纭的营销概念,许多消费者心中仍萦绕着几个核心问题:究竟如何界定保健食品与普通食品、药品?在严格的法规体系下,如何辨别产品的合法身份?面对自身与家人的健康需求,又该如何做出科学、理性的选择?

认清本质:保健食品你吃对了吗?

市面上琳琅满目的片剂、胶囊、粉剂,用来提升免疫力的、用来治疗疾病的……保健食品你真的吃对了吗?

● 保健食品

概念:保健食品是指具有特殊保健功能的食品,规定用量下无毒副作用。

目标人群:健康、亚健康人群

用途:以调节人体机能为目的,起营养补充作用,不具备预防治疗作用。

使用方法:无需在医生或临床营养师指导下使用;明确规定每日食用量。

管理方式:注册或备案

申报主体:非生产企业亦可

临床试验:不需要

● 特殊医学食品

概念:为特定疾病状态人群专门加工配置而成的配方食品,以满足营养膳食需要对特定人群无毒副作用。

目标人群:患者人群,不适用于非目标人群

用途:为患者疾病治疗、康复及机体功能维持起营养支撑作用,不具备预防治疗功能。

使用方法:需在医生或临床营养师指导下使用;明确规定用量或遵医嘱。

管理方式:注册

申报主体:仅生产企业

临床试验:特定的全营养配方食品需要

● 药品

概念:用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调解人的生理机能并规定适应症或者功能主治的物质,按规定服用仍可能伴随毒副作用。

目标人群:患者人群,不适用于非目标人群

用途:针对疾病起预防治疗作用。

使用方法:处方药需要在医生指导下使用;明确规定用量或遵医嘱

管理方式:注册

申报主体:仅生产企业

临床试验:需要

数据来源:炽识咨询、华福证券研究所《食品安全法》规定,保健食品的标签、说明书不得涉及疾病预防、治疗功能,内容应当真实,与注册或者备案的内容相一致,载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等,并声明“本品不能代替药物”。保健食品的功能和成分应当与标签、说明书相一致。

《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定,保健食品广告的内容应当以市场监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准,不得涉及疾病预防、治疗功能。保健食品广告应当显著标明“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”,声明本品不能代替药物,并显著标明保健食品标志、适宜人群和不适宜人群。

理性选择:消费指南与注意事项

在了解了市场的繁荣与法规的严密之后,作为消费者和从业经销商,我们最终需要回归到一个核心问题:如何为我所用,做出明智之选?面对琳琅满目的产品和复杂的健康需求,理性的选择行为是保障自身健康与权益的关键。

● 选购四步法:练就火眼金睛

在购买保健食品前,请务必遵循以下四个步骤:

第一步:认准“小蓝帽”

“小蓝帽”是保健食品最核心的身份标识,即国家批准的“保健食品标志”(如下图)。

看清批准文号:在“小蓝帽”下方,会标注该产品的国食健注字G/J+年份+四位顺序号(注册制)或食健备G/J+年份+两位省级代码+四位顺序号(备案制)文号。消费者可以凭此文号,在国家市场监督管理总局官方网站的“特殊食品信息查询平台”上进行核实,确保产品身份合法。

第二步:读懂“备案/注册信息”

基本信息:核对产品名称、生产厂家等信息是否与官方备案或注册信息一致。

保健功能:仔细阅读标签上核准的保健功能。注意,所有声称的功能都必须与官方核准的功能表述完全一致,企业不得擅自宣称或夸大任何未经批准的功效。

第三步:细查“适宜与不适宜人群”

每一款正规的保健食品都会明确标注“适宜人群”和“不适宜人群”。

严格对号入座:例如,某些含糖的保健食品不适宜糖尿病患者;某些促进生长发育的产品不适宜婴幼儿。消费者必须根据自身情况,严格参照标签说明进行选择。

第四步:索要与保留凭证

无论是在线上还是线下购买,都应主动索要并妥善保留发票、电子订单或小票。这是日后万一发生消费纠纷时最重要的维权证据。

● 科学食用:遵循三大原则

即使选对了产品,科学食用同样重要。

原则一:按需补充,切勿盲目

保健食品是“补充”,而非“替代”。它不能替代均衡的日常饮食和健康的生活方式。在服用前,最好能了解自身是否真的存在相应营养素缺乏或健康需求。

原则二:遵照标签,规范服用

严格按推荐剂量和用法服用,不要以为“多吃点效果更好”。过量摄入某些营养素(如脂溶性维生素、某些矿物质)可能在体内蓄积,引发毒副作用。

原则三:关注相互作用

如果正在服用药品,在选用保健食品前,务必咨询医生或药师,了解其是否会对药效产生影响,或增加不良反应的风险。

合规底线:经销商责任不容忽视

对于保健食品的经销商而言,身处监管严格且消费者日益理性的市场,合规已不仅是底线,更是核心竞争力。以下关键责任与操作指南,是经销商稳健经营的基石。

● 严把进货关:落实索证索票制度

核验资质“三要素”:在引进任何产品前,必须向生产企业索取并核验三大核心资质文件:《保健食品注册证书》或《保健食品备案凭证》,确认产品已获国家批准;生产企业的《食品生产许可证》,确认其生产资质,并核查许可范围是否包含该产品剂型(如片剂、胶囊、粉剂等);产品的《出厂检验报告》,确保批次产品质量合格。

建立进货台账:详细记录产品名称、规格、数量、生产日期、批次、供应商信息及进货时间等,实现全程可追溯。

● 规范宣传:坚守法律红线

不准宣称疗效:严禁使用“治疗”、“治愈”、“预防疾病”等医疗术语。

不准夸大功能:宣传的保健功能必须与监管部门核准的内容一字不差,不得擅自增减或篡改。

不准虚构背书:禁止虚构或滥用科研机构、学术机构、专家名义为产品功效作证明。

审核宣传物料:对所有的广告、宣传册、详情页、直播话术进行严格审查,确保符合《广告法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定。

● 专业服务:从销售员到健康顾问的转型

加强培训:确保一线销售人员不仅了解产品知识,更能准确理解保健食品与药品的区别,熟悉适宜与不适宜人群。

引导理性消费:主动询问消费者身体状况(如是否患病、是否孕期、是否在服药),并据此推荐合适产品,对不适宜者应主动劝退。

提供真实信息:客观介绍产品,不隐瞒、不夸大,帮助消费者建立合理预期。

● 完善售后:建立信任与口碑

履行告知义务:在销售时,主动、明确地告知消费者产品的保健功能、食用量、适宜人群、不适宜人群以及注意事项。

妥善处理投诉:建立畅通的客户反馈渠道,对于消费者的咨询和投诉,应积极回应、妥善处理,并做好记录。

主动召回与报告:若发现经营的产品存在安全隐患,应立即停止经营,通知相关生产经营者和消费者,并向所在地市场监督管理部门报告。

总结而言,对于经销商,在新的监管环境和市场生态下,“长期主义”远比“短期暴利”更为重要。只有坚守合规底线,承担起对消费者、对行业、对法律的责任,通过专业服务和诚信经营赢得信任,才能在激烈的市场竞争中行稳致远,共同促进保健食品行业的良性发展。

本文系本质视点原创文章,作者丁晓冰,转载请注明出处。

【特别声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】