保健食品中非法添加?总局亮剑:严管、零容忍

食品添加剂滥用问题直接关系民生安全,已成为食品安全监管的核心风险点。7月29日下午,国家市场监督管理总局召开食品安全专题新闻发布会,通报2025年上半年全国食品安全监督抽检情况,并5起食品安全典型案例。市场监管总局食品抽检司司长卫国锋在发布会上明确表态,总局将持续加大食品添加剂抽检监测力度,严管食品添加剂超范围、超限量和非法添加问题,对任何越界、超标非法行为零容忍,让合规使用食品添加剂成为食品行业高质量发展的责任底线和信誉基石。

全链条监管+严厉处罚

食品添加剂滥用是消费者普遍关心的突出问题,也是监管部门年度抽检计划的重点任务。据市场监管总局食品抽检司司长卫国锋通报,2025年上半年,总局统筹国家、省、市、县四级抽检力量,调用1200余家食品检验检测机构,全面排查食品添加剂滥用违法违规行为。

监管范围重点覆盖“米袋子”“菜篮子”“果盘子” 等大宗食品,以及与“一老一小”等重点人群密切相关的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿辅助食品,同时将校园食品安全等领域纳入监管重点,通过常规抽检、跟踪抽检、专项抽检相结合的方式,织密监管网络。

今年上半年,市场监管部门完成食品安全监督抽检263.9万批次,检出超范围超限量使用食品添加剂的不合格食品1.2万批次,主要是超范围超限量使用二氧化硫、甜蜜素、脱氢乙酸等;处罚相关食品生产经营企业4727家、责令停产停业65家,对情节严重的10家生产企业依法吊销生产许可证,将4家列入严重违法失信名单,移送公安机关48件,依法追究刑事责任。

卫国锋表示,接下来要持续加大食品添加剂抽检监测力度,用好抽检“放大镜”,严管食品添加剂超范围、超限量和非法添加问题,对任何越界、超标非法行为零容忍,让合规使用食品添加剂成为食品行业高质量发展的责任底线和信誉基石。

功能性食品非法添加成重灾区

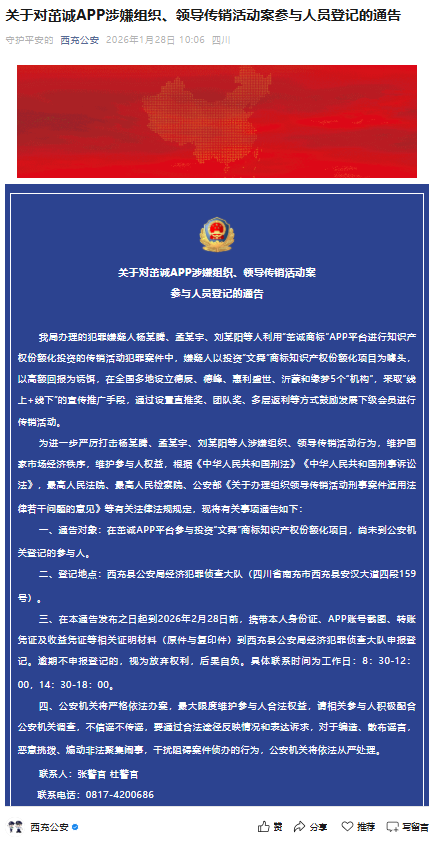

部分功能性食品为迎合宣传效果,非法添加禁用物质,此类行为成为监管部门重点打击对象。发布会上公布的典型案例揭示了此类违法犯罪的完整链条。

2024年9月,有消费者向北京市海淀区市场监管局投诉,反映其在直播平台“芬姐教搭配”购买的“轻曲羡魔芋魔法豆草本果蔬压片糖果”食用后出现不良反应。经检测,该产品含有利尿剂“布噻嗪”成分,该成分严禁在食品中添加。经查,该产品由山东临沂中通电子商务有限公司委托工厂代工生产,通过15个直播间、21名网红主播以直播带货形式销售,销售网络覆盖9个省份。主播团队通过伪造检测报告、雇佣“水军”诱导消费,形成“产—供—播—销”的犯罪链条。2024年11月,海淀区市场监管局依法将案件移送公安机关,并与公安机关联合在江苏、广东等8省11市抓获犯罪嫌疑人40余名,刑事拘留39人,关闭15个直播间,涉案金额超5000万元。目前,海淀区检察院已对主犯提起公诉。

此外,市场监管总局日前会同国家卫生健康委发布联合公告,将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。那非类、拉非类物质是指西地那非、他达拉非等药物及其衍生物,临床上主要用于治疗男性性功能障碍,代表药物包括西地那非(俗称“伟哥”)、他达拉非等。部分不法商家将其掺入酒类、压片糖果、咖啡等食品中,以“功能性食品”名义宣称具有“抗疲劳”“补肾壮阳”等功效,长期食用会对人体健康造成严重危害,是食品安全监管的重点打击对象之一。这一举措旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为,切实维护消费者权益。

保健食品中常见的非法添加物质

直销企业常涉及的保健食品、营养补充剂等产品,也恰恰是“两超一非”的高发领域。广东省公安厅食药环侦处曾发文指出,一些不良商家为了利益,向保健食品非法添加有害物质来实现其“声称”的“疗效”,并以虚假宣传来选惑消费者,其行为可能构成犯罪。常见非法添加物质按产品宣称功能分类如下:

声称减肥功能产品,可能非法添加物质:西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明等;

声称辅助降血糖(调节血糖)功能产品,可能非法添加物质:格列苯脲、格列吡嗪、盐酸二甲双胍等;

声称缓解体力疲劳(抗疲劳)功能产品,可能非法添加物质:西地那非、伐地那非等;

声称改善睡眼功能产品,可能非法添加物质:地西泮、硝西泮、苯巴比受等;

声称辅助降血压(调节如脂)功能产品,可能非法添加物质:阿普洛尔、盐酸可乐定、氦氯噻嗪等。

直销企业要筑牢合规防线

在监管持续收紧、以及全民监管的背景下,直销企业要站稳脚跟,必须彻底摒弃侥幸心理从多方面筑牢合规防线。

在产品选择上,要对合作生产企业进行严格审核,核查其生产资质、食品添加剂使用备案情况,确保源头合规,坚决杜绝为追求利润而选择存在“两超一非”问题的产品。在销售环节,不得夸大产品功效,不隐瞒食品添加剂使用情况,如实向消费者告知产品成分,避免因虚假宣传陷入违法泥潭。

同时,要建立内部自查机制,定期对在售产品进行抽检,及时发现并整改可能存在的“两超一非”问题。加强对直销人员的培训,使其充分认识到“两超一非”的危害性和违法性,规范销售行为。

市场监管总局对“两超一非”的零容忍态度不会改变,直销企业唯有将合规经营刻入发展基因,主动配合监管,才能在守护公众“舌尖安全”的过程中实现自身的健康发展,否则必将被监管风暴所淘汰。

【特别声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】